L'histoire de France 🇫🇷

L'histoire de France commence :

I. Les racines celtiques et gallo-romaines

II. La montée des monarchies Mérovingienne

III. La dynastie Carolingienne : Le réveil de l'Empire Franc

IV. La féodalité et l'affirmation de la Monarchie

V. Louis IX, le Roi devenu Saint Louis

VI. Les défis de la Guerre de Cent Ans

VII. La Renaissance française : Richesse et Humanisme

VIII. Henri IV, le Bon Roi du peuple

IX. Louis XIV et l'apogée de la Monarchie absolue

X. La révolution française et ses conséquences

XI. L'Empire de Napoléon Bonaparte

XII. La restauration et la Monarchie de Juillet

XIII. Napoléon III et la quête de grandeur

XIV. Les deux guerres mondiales et la reconstruction

XV. Aujourd'hui, la France éternelle :

Retrouvez ici les différentes étapes de notre histoire française

I. Les racines celtiques et gallo-romaines :

Le Relief des dendrophores, découvert à Bordeaux en 1838 et exposé au Musée d'Aquitaine

L'histoire de France prend ses racines dans la riche civilisation celte et gallo-romaine. Les tribus celtes ont façonné le territoire, tandis que la présence romaine a apporté des institutions solides. La monarchie gauloise initiale et la romanisation ont jeté les bases d'une identité nationale qui allait se développer au fil des siècles.

Les racines celtiques et gallo-romaines de la France remontent à une période préhistorique où plusieurs tribus celtes ont migré dans la région, s'y établissant et y développant leurs propres cultures. Voici quelques éléments clés de cette période :

1. Les Celtes en Gaule : Les Celtes, un peuple indo-européen, sont arrivés en Gaule (l'ancien nom de la France) vers le VIe siècle avant J.-C. Ils ont progressivement occupé la région, établissant des communautés agricoles et des oppida (agglomérations fortifiées) le long des rivières et des voies de communication.

2. La conquête romaine : Au cours du IIe siècle avant J.-C., la Gaule a été conquise par les Romains sous Jules César, transformant progressivement la région en une province romaine. Cette période, connue sous le nom de la Gaule romaine, a duré du Ier siècle avant J.-C. jusqu'au Ve siècle après J.-C.

3. L'urbanisation et la romanisation : Les Romains ont apporté des changements significatifs à la Gaule, introduisant des concepts d'urbanisation avec la construction de villes comme Lugdunum (Lyon) et Lutetia (Paris). La société gauloise a été influencée par la romanisation, intégrant des éléments de la culture romaine, y compris la langue, la religion, et les coutumes.

4. Les cités gauloises : Les Gaulois étaient organisés en cités, chacune gouvernée par une élite aristocratique. Cette structure sociale a persisté même après la conquête romaine, les Romains incorporant souvent les élites locales dans l'administration.

5. Les héritages culturels : Les Celtes gaulois ont laissé des héritages culturels importants, notamment dans l'art, la mythologie, et les coutumes. Certains aspects de la culture celtique, tels que la tradition orale et l'artisanat, ont survécu malgré l'influence romaine.

6. Les voies romaines : Les Romains ont construit un vaste réseau de routes, les voies romaines, qui ont favorisé les échanges économiques et culturels à travers la Gaule. Ces voies ont joué un rôle crucial dans l'intégration de la région dans l'Empire romain.

L'héritage des racines celtiques et gallo-romaines a laissé une empreinte durable sur la France, façonnant sa géographie, sa culture, et même sa langue. Ces influences se retrouvent dans la diversité de l'histoire française, et la reconnaissance de cette période contribue à la compréhension de l'identité culturelle du pays.

II. La montée des monarchies Mérovingienne :

Le baptême de Clovis représenté par François-Louis Dejuinne (1786–1844)

Les premières monarchies mérovingienne et carolingienne ont émergé, établissant l'autorité royale comme garante de l'ordre et de la stabilité. Le christianisme, introduit par les missionnaires, a pris racine, influençant non seulement la spiritualité, mais également les structures sociales et politiques.

La montée des monarchies mérovingienne et carolingienne en France représente une période clé de l'histoire qui a jeté les bases de la monarchie française médiévale et a contribué à façonner l'identité de la France :

- La succession de Clovis : La dynastie mérovingienne a débuté avec Clovis, Roi des Francs saliens, qui a unifié de nombreux royaumes francs sous son autorité au cours du Ve siècle. Sa conversion au christianisme, en 496 lors de la bataille de Tolbiac, a eu des implications majeures, marquant le début d'une alliance étroite entre la monarchie franque et l'Église catholique.

- Le royaume franc : Sous les Mérovingiens, le royaume franc s'est étendu pour devenir l'une des principales puissances en Europe occidentale. Cependant, le pouvoir effectif des rois mérovingiens a diminué au fil du temps, et la période est marquée par des luttes internes entre les membres de la famille royale.

- Le rôle de l'Église : L'Église catholique a joué un rôle important dans la légitimation du pouvoir royal. Les rois mérovingiens étaient souvent soutenus par l'Église en échange de leur protection et de leur promotion du christianisme.

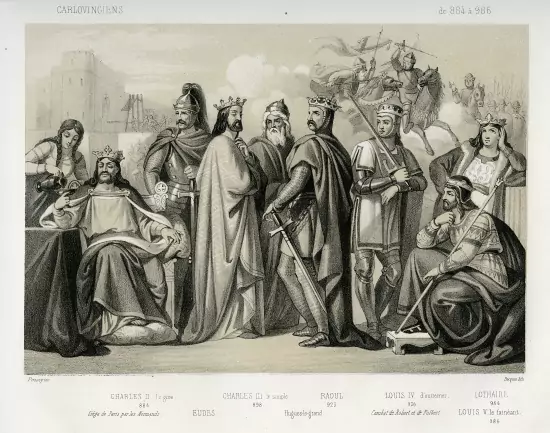

III. La dynastie Carolingienne :

Un dessin de Fossey en gravure extraite de « la Monarchie française en estampes » en 1900 représentant Les rois carolingiens de 752 à 879 : Pépin le Bref, Roland, Charlemagne, Alcuin, Louis Ier le Débonnaire (ou le Pieux) et la reine Judith, Charles le Chauve, Louis II le Bègue, Louis III ainsi que Carloman.

- La dynastie carolingienne : La montée des Carolingiens a débuté avec Pépin le Bref, maire du palais, qui a déposé le dernier Roi mérovingien en 751 et a été couronné Roi des Francs. Son fils, Charlemagne, allait devenir l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire européenne.

- Le sacre de Charlemagne : Charlemagne a été couronné empereur d'Occident par le pape Léon III en l'an 800. Cette alliance entre le pouvoir séculier et religieux, connue sous le nom de Renouveau carolingien, a consolidé la position des Carolingiens et a renforcé l'influence de l'Église dans les affaires politiques.

- Le Saint-Empire romain germanique : Charlemagne a établi le Saint-Empire romain germanique, unissant les territoires francs et germaniques sous une seule autorité. Cependant, après la mort de Charlemagne en 814, l'Empire a été divisé entre ses petits-fils, entraînant une période de déclin.

- Les incursions vikings et la féodalité : Les invasions vikings au IXe siècle ont mis en lumière les faiblesses du pouvoir centralisé, conduisant à un renforcement de la féodalité. Les seigneurs locaux ont gagné en pouvoir au détriment de l'autorité royale.

- La couronne et l'Église : La relation étroite entre la royauté et l'Église a persisté chez les Carolingiens, renforçant le rôle de l'Église dans la légitimation du pouvoir royal. Les souverains carolingiens ont souvent cherché l'approbation ecclésiastique pour renforcer leur légitimité.

La montée des monarchies mérovingienne et carolingienne en France a jeté les bases de la royauté médiévale, établissant des liens étroits entre le pouvoir séculier et religieux. Cette période a également été marquée par des défis tels que les invasions et le développement de la féodalité, des éléments qui ont continué à influencer l'histoire française ultérieure.

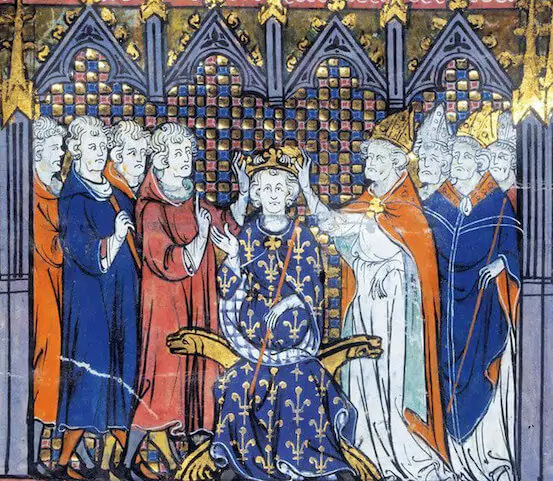

IV. La féodalité et l'affirmation de la Monarchie :

Le couronnement de Hugues Capet, Roi des Francs : détail d'une enluminure, un Manuscrit Français 2615, folio 148 verso titré les "Grandes Chroniques de France au XIVe siècle" et situé à Paris à la Bibliothèque nationale de France,

Les premières monarchies mérovingienne et carolingienne ont émergé, établissant l'autorité royale comme garante de l'ordre et de la stabilité. Le christianisme, introduit par les missionnaires, a pris racine, influençant non seulement la spiritualité, mais également les structures sociales et politiques.

Le couronnement de Hugues Capet, Roi des Francs

La féodalité a marqué une période de fragmentation et de décentralisation du pouvoir, mais la monarchie a persisté en tant qu'institution centrale. Les Capétiens ont consolidé leur autorité, renforçant les liens entre le trône et l'Église catholique. Le christianisme, devenu l'âme de la société, a influencé les arts, la culture et la morale.

La féodalité et l'affirmation de la monarchie en France représentent une période cruciale de l'histoire médiévale, caractérisée par la décentralisation du pouvoir et les relations complexes entre les seigneurs féodaux et la monarchie :

1. Définition de la féodalité :La féodalité était un système social, économique et politique qui dominait l'Europe médiévale. Elle reposait sur des relations hiérarchiques entre les seigneurs et leurs vassaux, liées par des obligations de service et de protection.

2. La fragmentation du pouvoir :À la suite des invasions vikings et des pressions extérieures au IXe et au Xe siècle, le pouvoir centralisé de la monarchie carolingienne s'est affaibli. Les seigneurs locaux, ou seigneurs féodaux, ont consolidé leur pouvoir, donnant naissance à une structure décentralisée.

3. Les liens féodaux : Les relations féodales étaient basées sur des accords entre seigneurs et vassaux. Un seigneur accordait des terres (un fief) à un vassal en échange de services militaires et de loyauté. Ces liens hiérarchiques ont créé une pyramide sociale complexe, où la loyauté et la protection étaient cruciales.

4. L'économie féodale : La vie économique reposait sur le système domanial, où les terres étaient détenues par les seigneurs féodaux. Les paysans, également appelés serfs, travaillaient sur ces terres en échange de protection et de l'utilisation de certaines parcelles pour eux-mêmes.

5. L'affaiblissement de la Monarchie : La monarchie française a été affaiblie au cours de cette période en raison de la fragmentation du pouvoir et des revendications rivales. Les rois n'avaient souvent qu'un contrôle limité sur leurs territoires, dépendant des seigneurs féodaux pour le maintien de l'ordre.

6. L'émergence des Capétiens : Les Capétiens, une dynastie française, ont émergé au cours du Xe siècle. Hugues Capet a été élu Roi en 987, marquant le début d'une dynastie qui allait jouer un rôle crucial dans la consolidation du pouvoir royal.

7. La lutte pour la centralisation : Les Capétiens ont entrepris une lutte pour centraliser le pouvoir royal, diminuant l'influence des seigneurs féodaux. Philippe II Auguste (1180-1223) a été particulièrement efficace dans l'affirmation du pouvoir royal, consolidant le territoire et créant des institutions centrales.

La bataille de Bouvines, gagnée par Philippe Auguste (Philippe II Auguste) en 1214 : Une peinture de Horace Vernet en 1827

8. La renaissance capétienne : La renaissance capétienne a vu un renouveau culturel et économique, renforçant le pouvoir royal et favorisant une croissance économique. La création des premières universités et le développement du commerce ont contribué à cette période de renaissance.

9. La Monarchie absolue : L'affirmation de la monarchie s'est poursuivie avec l'avènement de la monarchie absolue sous Louis XIV. Le Roi a consolidé le pouvoir, affaiblissant les institutions féodales restantes et renforçant l'autorité royale.

La féodalité et l'affirmation de la monarchie en France ont été des étapes cruciales dans le développement de la nation. Elles ont créé un équilibre complexe entre les seigneurs féodaux et la monarchie, posant les fondations de la France moderne et de son gouvernement centralisé.

V. Saint Louis : La gloire de la France médiévale

Louis IX le Roi devenu Saint-Louis, peint par Emile Signol

Saint Louis, ou Louis IX, est l'un des monarques les plus emblématiques de l'histoire de France, marquant profondément le paysage politique, social et religieux de son époque. Sa vie et son règne sont souvent célébrés dans le cadre du Roman National de droite traditionnelle française pour son dévouement à la foi catholique, sa justice et son sens de la moralité. Dans cet article, nous explorerons en détail la vie, le règne et l'héritage de Saint Louis, en mettant en lumière ses réalisations remarquables et son impact durable sur la France.

1. Jeunesse et formation :

Saint Louis est né le 25 avril 1214 au château de Poissy, près de Paris, et était le fils de Louis VIII et de Blanche de Castille. Dès son plus jeune âge, il fut imprégné des valeurs chrétiennes par sa mère, qui exerça une grande influence sur son éducation. Très tôt, il montra des qualités de piété, de compassion et de justice, qui allaient façonner son règne futur.

Son éducation se déroula dans un contexte de troubles politiques en France, marqué par la lutte pour le pouvoir entre la royauté et la noblesse. Malgré cela, Saint Louis reçut une formation solide, notamment en matière de justice et de gouvernance, préparant ainsi son accession au trône.

2. Le règne de Saint Louis :

- Ascension au Trône : Saint Louis devint roi de France à l'âge de 12 ans, à la mort de son père Louis VIII, en 1226. Sa mère, Blanche de Castille, assuma la régence jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité en 1234. Dès lors, Saint Louis entreprit de gouverner avec sagesse et prudence, cherchant à instaurer la justice et la paix dans son royaume.

- Les Croisades : L'une des réalisations les plus marquantes de Saint Louis fut sa participation à deux croisades en Terre Sainte. En 1248, il entreprit la Septième Croisade, qui se solda par sa capture et son emprisonnement en Égypte. Libéré après le paiement d'une rançon, il organisa la Huitième Croisade en 1270, mais mourut de dysenterie à Tunis avant d'atteindre Jérusalem.

- La justice et la charité : Saint Louis est également célèbre pour sa justice et sa charité envers ses sujets. Il établit des tribunaux itinérants pour rendre la justice dans tout le royaume, et institua des réformes visant à protéger les plus faibles, notamment les serfs et les juifs. Sa sollicitude envers les pauvres et les malades était légendaire, et il consacra une grande partie de son temps et de ses ressources à soulager les souffrances des moins fortunés.

3. Canonisation et héritage :

- La Canonisation : Saint Louis fut canonisé par l'Église catholique en 1297 par le pape Boniface VIII, en reconnaissance de sa sainteté et de ses vertus chrétiennes. Sa fête est célébrée le 25 août dans le calendrier liturgique.

- L'héritage : L'héritage de Saint Louis demeure vivant à travers les siècles, tant sur le plan religieux que politique. Son règne est souvent considéré comme l'apogée de la monarchie capétienne en France, marqué par une période de prospérité, de stabilité et de renommée internationale. Sa sainteté et sa piété continuent d'inspirer les fidèles du monde entier, tandis que son sens de la justice et de la charité reste un modèle pour les dirigeants d'aujourd'hui.

En conclusion, la vie et le règne de Saint Louis représentent un chapitre important de l'histoire de la France, caractérisé par la foi, la justice et la compassion. Son héritage perdure encore aujourd'hui, rappelant aux générations futures les valeurs intemporelles qui ont façonné la nation française.

VI. Les défis de la Guerre de Cent Ans

Jeanne d'Arc entrant victorieuse dans Orléans : une peinture de Jean-Jacques Scherrer (1855-1916)

La Guerre de Cent Ans a posé des défis majeurs, mais elle a également renforcé le sentiment national. La Renaissance a ensuite apporté un renouveau culturel, tout en maintenant la monarchie comme pierre angulaire. Le christianisme catholique, ancré dans la tradition, a joué un rôle central dans la vie quotidienne.

La Guerre de Cent Ans a été une période tumultueuse dans l'histoire de France, caractérisée par des conflits étendus avec l'Angleterre. Voici les principaux défis de cette période :

- Invasions et occupation : Les premières phases de la guerre ont vu des invasions anglaises en France, conduisant à l'occupation de vastes territoires. Des batailles notables, comme celle de Crécy (1346) et d'Azincourt (1415), ont accentué la pression sur la France.

- L'instabilité politique : Les rivalités internes, en particulier entre les factions des Armagnacs et des Bourguignons, ont créé une instabilité politique. La France était déchirée par des conflits internes pendant une grande partie de la guerre.

- La Peste noire : La Peste Noire, une pandémie de la peste bubonique au milieu du XIVe siècle, a décimé la population française, aggravant les difficultés économiques et sociales pendant la guerre.

- Jeanne d'Arc et le renversement de la tendance : L'intervention de Jeanne d'Arc, la Pucelle d'Orléans, a été un tournant. Elle a inspiré le dauphin Charles VII et a contribué à renverser la tendance en faveur des Français. La victoire à Orléans (1429) a été cruciale

- Le traité de Troyes (1420) : Le traité de Troyes a temporairement aggravé les tensions en reconnaissant Henri V d'Angleterre comme l'héritier du trône français, créant une division au sein de la noblesse française.

- La reconquête progressive : Après la mort de Jeanne d'Arc et la reprise du trône par Charles VII, les Français ont progressivement reconquis leur territoire. La guerre a pris fin avec le traité de Picquigny en 1475.

VII. La Renaissance française : Richesse et Humanisme :

François Ier exposé au Louvre, peint par Jean Clouet (1480–1541)

La Renaissance en France a été une période de renouveau culturel et intellectuel qui a suivi la Guerre de Cent Ans. Voici les aspects clés de cette époque :

- L'émergence de l'humanisme : L'humanisme a gagné en importance, mettant l'accent sur l'éducation, les arts et les sciences. Des penseurs tels que François Rabelais et Érasme ont contribué à diffuser ces idées.

- Le règne de François Ier (1515-1547) : François Ier a été un mécène des arts et a favorisé l'épanouissement de la Renaissance en France. Il a invité des artistes italiens tels que Léonard de Vinci à sa cour.

- L'école de Fontainebleau : Le Roi François Ier a encouragé l'École de Fontainebleau, un centre artistique qui a fusionné les influences italiennes et flamandes, marquant le style de la Renaissance française.

- La réforme protestante : La Renaissance en France a été associée à la Réforme protestante, avec des réformateurs tels que Jean Calvin qui ont gagné de l'influence. Cela a conduit à des tensions religieuses et politiques.

- Le château de Chambord : La construction du château de Chambord, commencée sous François Ier, illustre l'architecture de la Renaissance en France, avec ses influences italiennes et son élégance artistique.

- Édits de tolérance : François Ier a émis des édits de tolérance, montrant une relative ouverture religieuse malgré les tensions confessionnelles de l'époque.

La guerre de cent ans a été une période de défis et de bouleversements en France, mais elle a été suivie par la Renaissance, qui a apporté un renouveau culturel et intellectuel. Ces deux périodes ont laissé une empreinte durable sur l'histoire et le développement de la France.

VIII. Henri IV, le Bon Roi du peuple :

Henri IV, également connu sous le nom de "Bon Roi Henri", est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de France. Son règne, marqué par la tolérance religieuse, les réformes économiques et sociales, ainsi que sa personnalité charismatique, en font l'un des rois les plus populaires de la monarchie française. Dans cet article, nous explorerons en détail la vie, le règne et l'héritage de ce monarque exceptionnel.

1. Jeunesse et ascension au Trône

Henri IV est né le 13 décembre 1553 à Pau, en Béarn, dans le sud-ouest de la France. Issu de la dynastie des Bourbon, il était le fils d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. Son enfance a été marquée par les guerres de religion qui déchiraient la France entre catholiques et protestants.

Élevé dans la foi calviniste par sa mère, Henri a reçu une éducation soignée, notamment auprès de l'humaniste Pierre de La Ramée. En 1572, il épouse Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX, dans le cadre d'un mariage politique visant à réconcilier les catholiques et les protestants. Cependant, le mariage est rapidement annulé et Henri retourne au protestantisme.

Après l'assassinat de son cousin Henri III en 1589, Henri de Navarre devient le roi Henri IV, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour la France. Cependant, sa conversion au catholicisme est nécessaire pour obtenir le soutien de la majorité catholique du pays. Sa célèbre déclaration "Paris vaut bien une messe" résume sa décision pragmatique de choisir la religion catholique pour obtenir le soutien de ses sujets.

2. Le règne de Henri IV

Le règne d'Henri IV est caractérisé par une série de réformes politiques, économiques et religieuses qui ont transformé la France. Sur le plan politique, il a cherché à renforcer l'autorité royale tout en conciliant les différentes factions de la société. Il a accordé l'amnistie aux protestants et a promulgué l'Édit de Nantes en 1598, garantissant la liberté de culte et mettant fin aux guerres de religion.

Sur le plan économique, Henri IV a favorisé le développement agricole et commercial, encourageant la construction de canaux, de routes et de ports. Il a également soutenu les arts et les sciences, faisant de la France un foyer de créativité et de progrès intellectuel.

Sur le plan religieux, Henri IV a prôné la tolérance et l'ouverture d'esprit, cherchant à réconcilier les catholiques et les protestants après des décennies de conflit. Sa politique de concorde nationale a contribué à apaiser les tensions religieuses et à restaurer la stabilité dans le royaume.

3. Assassinat et héritage

Malheureusement, le règne prospère d'Henri IV a été interrompu par son assassinat le 14 mai 1610, lorsqu'il a été poignardé à mort par François Ravaillac, un fanatique religieux. Sa mort a plongé la France dans le deuil et a marqué la fin d'une ère de paix et de prospérité.

Malgré sa mort prématurée, Henri IV laisse derrière lui un héritage durable. Son règne est souvent considéré comme un âge d'or dans l'histoire de la France, marqué par la tolérance religieuse, le développement économique et l'essor culturel. Sa célèbre devise "Soyez mesurés en toute chose, excepté en amour" reflète sa sagesse et sa bienveillance envers son peuple.

En conclusion, Henri IV demeure l'un des rois les plus aimés et admirés de l'histoire de France. Son règne, marqué par la tolérance, la prospérité et la paix, reste un modèle pour les dirigeants du monde entier.

IX. Louis XIV et l'apogée de la Monarchie absolue :

Le Soleil : symbole du pouvoir monarchique sous Louis XIV par analogie parfaite entre l'astre et le monarque absolu qui marque la centralisation de son pouvoir par le titre de "Roi Soleil"

Louis XIV, le Roi-Soleil, a incarné l'apogée de la monarchie absolue. Sa cour fastueuse et son règne autoritaire ont défini une époque de grandeur française. Le christianisme a été le ciment moral, contribuant à l'unité nationale face aux défis extérieurs.

Louis XIV, également connu sous le nom de "Roi-Soleil," a été l'un des monarques les plus emblématiques de l'histoire de France, régnant pendant une grande partie du XVIIe siècle. Son règne a été marqué par une centralisation du pouvoir et le renforcement de la monarchie absolue. Voici les points saillants de cette période :

1. La jeunesse de Louis XIV : Louis XIV est monté sur le trône à l'âge de quatre ans, à la mort de son père Louis XIII, en 1643. Sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin ont assuré la régence.

2. L'affirmation du pouvoir royal : À la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV prend en main le gouvernement, affirmant sa volonté de régner sans premier ministre. Il annonce son célèbre "L'État, c'est moi" pour souligner sa conception de la monarchie absolue.

3. La construction de Versailles : Louis XIV a entrepris la construction du palais de Versailles, un projet colossal qui symbolisait la grandeur et la puissance du monarque. Le château devient le centre du pouvoir politique et culturel de la France.

4. La cour de Versailles : La cour de Versailles devient un lieu de prestige et de divertissement, où les nobles étaient maintenus sous surveillance constante. Louis XIV a utilisé la cour pour affirmer son autorité et contrôler la noblesse.

5. La politique étrangère et les guerres : Louis XIV a mené une politique étrangère expansionniste, cherchant à étendre les frontières de la France. Les guerres menées sous son règne, notamment la guerre de Dévolution (1667-1668) et la guerre de la Ligue d'Augsbourg (1688-1697), ont consolidé certaines régions frontalières françaises.

6. La codification du Droit : Louis XIV a cherché à renforcer la centralisation administrative en codifiant le droit. La création du Code Louis a établi un système juridique unifié pour l'ensemble du royaume.

7. L'édit de Fontainebleau (1685) : Louis XIV a révoqué l'Édit de Nantes avec l'Édit de Fontainebleau en 1685, mettant fin à la tolérance religieuse pour les protestants. Cela a conduit à l'émigration de nombreux huguenots et a renforcé le caractère catholique de la France.

8. La mort du Roi Soleil et son héritage : Louis XIV est décédé en 1715 après un règne exceptionnellement long de 72 ans. Son petit-fils, Louis XV, lui a succédé. Le règne de Louis XIV a laissé un héritage complexe, avec des réalisations architecturales et artistiques, mais aussi des questions financières importantes.

Le règne de Louis XIV a marqué l'apogée de la monarchie absolue en France. Son style autoritaire, son goût pour le faste et son utilisation habile de la symbolique ont contribué à forger l'image d'un monarque puissant et incontesté. Cependant, ce règne a également laissé des défis financiers et sociaux qui allaient influencer les évolutions ultérieures de la France.

X. La révolution française et ses conséquences :

Henri de La Rochejaquelein à la bataille de Cholet le 17 octobre 1793, un tableau de 1899 de Paul-Émile Boutigny (1853-1929) et situé au Musée d'Art et d'Histoire de Cholet

La révolution française a marqué un tournant radical. Les valeurs républicaines ont émergé, mettant fin à la monarchie. Le christianisme a été mis à l'épreuve avec la déchristianisation, mais a survécu comme une force morale. La droite française, défenseur des traditions, a cherché à préserver l'ordre face aux excès révolutionnaires.

La révolution française fut une période tumultueuse qui ébranla profondément les fondements de la France. Bien que certains idéaux proclamés tels que la liberté et l'égalité aient été énoncés avec éloquence, la réalité de cette révolution a laissé des cicatrices durables et des conséquences parfois dévastatrices.

1. Les excès de la Terreur : La phase de la Terreur a été le sombre éclat de la révolution, où les idéaux humanistes ont été pervertis par des excès inimaginables. L'élimination systématique d'individus perçus comme ennemis de la République a laissé un héritage de violence et de division, loin des aspirations initiales de justice et de fraternité.

2. La déchristianisation et la perte des valeurs traditionnelles : La déchristianisation forcée a été l'un des aspects les plus perturbateurs de la révolution. Les églises profanées, les prêtres persécutés, et la tentative d'imposer un culte de la Raison ont sapé les fondements moraux et spirituels qui avaient longtemps été le pilier de la société française.

3. La destruction des institutions traditionnelles : La révolution a engendré une destruction systématique des institutions séculaires et des structures sociales. Les fondements de l'autorité monarchique, bien que critiqués, ont été remplacés par le chaos et l'instabilité. Les réformes excessives ont contribué à la perte de repères et à une crise identitaire profonde.

4. La transition violente vers la république : La hâte avec laquelle la République a été instaurée, accompagnée d'une volonté de faire table rase du passé, a engendré une transition brutale. Les traditions et les repères culturels ont été écartés au nom d'une vision abstraite de la citoyenneté, créant un vide au sein de la société.

5. La polarisation sociale : La révolution a exacerbé les divisions sociales, créant une polarisation entre les différentes classes. Les ambitions égalitaires ont souvent conduit à la suppression des élites traditionnelles, sans offrir de solutions durables pour la cohésion sociale.

6. L'héritage de l'égalitarisme radical : L'égalitarisme radical promu par la révolution a laissé une empreinte persistante. Bien que l'égalité soit une valeur noble, son interprétation radicale a parfois conduit à des politiques redistributives excessives et à des atteintes aux incitations économiques, laissant des traces dans la gestion contemporaine des affaires publiques.

En somme, la révolution française a été une période de bouleversements radicaux qui ont, dans une certaine mesure, détourné la France de ses racines culturelles et morales. Les conséquences de cette période ont nécessité des décennies, voire des siècles, pour être digérées, et ont façonné un dialogue politique entre la tradition et le changement qui persiste encore aujourd'hui.

XI. L'Empire de Napoléon Bonaparte :

La perception de Napoléon Bonaparte par la France est souvent nuancée, mêlant admiration pour ses réalisations militaires et critiques concernant certaines de ses actions politiques. Voici une perspective qui reflète cette vision :

Napoléon Bonaparte : Le héros militaire et le restaurateur de l'ordre

1. Le génie militaire : Pour la France, Napoléon demeure un génie militaire incontesté. Ses victoires emblématiques, telles que Austerlitz et Jena, sont célébrées comme des exploits qui ont consolidé la grandeur de la France et ont établi la réputation de Napoléon en tant que stratège exceptionnel.

2. La restauration de l'ordre intérieur : Napoléon est souvent perçu comme le restaurateur de l'ordre intérieur en France après les tumultueuses années révolutionnaires. La France reconnaît sa capacité à stabiliser la nation, rétablir l'autorité et mettre fin à l'instabilité politique qui prévalait.

3. La promotion des valeurs traditionnelles :Certains français apprécient les efforts de Napoléon pour rétablir certaines valeurs traditionnelles en France, notamment en rétablissant des liens avec l'Église catholique par le biais du Concordat de 1801. Cela est souvent interprété comme un pas vers la préservation de l'ordre moral et social.

4. Le Code Napoléon : Le Code Napoléon, un ensemble de lois civiles, est salué par les français pour son impact sur la modernisation du système juridique. Il est perçu comme une tentative de codifier et de rationaliser les lois françaises, apportant ainsi une stabilité juridique à long terme.

5. La défense de la Nation : La France reconnaît la détermination de Napoléon à défendre la nation contre les puissances étrangères qui menaçaient la souveraineté française. Même si certains critiquent ses ambitions expansionnistes, ils saluent son patriotisme et son engagement envers la France.

6. Critiques sur l'ambition impériale : Cependant, les français expriment souvent des réserves concernant l'ambition impériale démesurée de Napoléon, qui a entraîné la perte de vies françaises lors de campagnes militaires coûteuses. Ils considèrent ces entreprises comme une déviation des principes conservateurs de prudence et de stabilité.

7. Le déclin de la noblesse : Certains regrettent également le déclin de l'ancienne noblesse sous Napoléon, qui a souvent promu des individus en fonction de leurs mérites plutôt que de leur lignée aristocratique. Cela est parfois perçu comme une menace pour la hiérarchie sociale traditionnelle.

En somme, la France reconnaît les réalisations militaires et la stabilité intérieure apportées par Napoléon Bonaparte, mais émet des critiques sur certaines de ses actions, en particulier celles qui ont rompu avec les traditions établies. La vision de Napoléon au sein de cette perspective demeure complexe, capturant à la fois l'admiration et la prudence.

XII. La Restauration et la Monarchie de Juillet :

Le couronnement de Charles X qui fut le dernier monarque sacré à Reims, peint par François Gérard (François Pascal Simon Gérard : 1770-1837)

La Restauration a tenté de rétablir une forme de monarchie, soulignant l'importance de la stabilité. La Monarchie de Juillet, bien que brève, a cherché un équilibre entre l'autorité et la représentation politique. Le christianisme a continué d'influencer la société.

La Restauration et la Monarchie de Juillet ont été deux périodes cruciales de l'histoire de France au XIXe siècle, caractérisées par des tentatives de restaurer la stabilité politique après les turbulences de la révolution et de l'Empire napoléonien.

1. La Restauration (1814-1830) :

- Le retour des Bourbons : La Restauration a débuté avec le retour des Bourbons au pouvoir en 1814, après la chute de Napoléon Ier. Louis XVIII a été restauré sur le trône, symbolisant un retour à l'ordre monarchique.

- La charte de 1814 : La Charte constitutionnelle de 1814 a été promulguée, établissant une monarchie constitutionnelle. Elle a accordé certaines libertés civiles et politiques, mais limitées, et restauré l'influence de l'Église catholique.

- Les ultras et la Restauration conservatrice : La Restauration a été marquée par la montée des Ultras, des royalistes ultraconservateurs. Leur influence a contribué à la mise en place de politiques réactionnaires, suscitant des tensions au sein de la société.

- L'épisode des Cent-Jours (1815) : La Restauration a été brièvement interrompue par les Cent-Jours, lorsque Napoléon Ier a brièvement regagné le pouvoir en 1815 avant sa défaite à Waterloo.

2. La Monarchie de Juillet (1830-1848) :

- La révolution de Juillet : La Monarchie de Juillet a émergé à la suite de la révolution de Juillet en 1830, qui a renversé Charles X, le dernier monarque bourbon. Louis-Philippe, duc d'Orléans, a été placé sur le trône.

- La Monarchie bourgeoise : La Monarchie de Juillet était souvent qualifiée de monarchie bourgeoise, symbolisant un compromis entre la monarchie et les forces libérales. Elle a été caractérisée par un parlement élu et une expansion des droits politiques.

- Les Trois Glorieuses : La révolution de Juillet a été déclenchée par les Trois Glorieuses, trois journées de combats à Paris en juillet 1830. Ces événements ont conduit à l'abdication de Charles X et à l'avènement de Louis-Philippe.

- L'évolution vers le libéralisme : Sous Louis-Philippe, la France a connu une période de relative stabilité et d'évolution vers le libéralisme. Cependant, des tensions sociales persistaient, notamment en raison des inégalités économiques.

- La fin de la Monarchie de Juillet : La Monarchie de Juillet a pris fin en 1848 avec la révolution de Février. Les troubles sociaux et économiques, combinés aux aspirations républicaines, ont conduit à l'abdication de Louis-Philippe et à l'établissement de la Deuxième République.

La Restauration et la Monarchie de Juillet ont été des périodes de transition marquées par des tentatives de restaurer la stabilité après les bouleversements de la révolution. Cependant, les tensions politiques et sociales persistantes ont continué à façonner l'avenir politique de la France au cours du XIXe siècle.

XIII. Napoléon III et la quête de grandeur :

Portrait de Napoléon III par Franz Xaver Winterhalter (1805-1873)

Napoléon III a cherché à restaurer la grandeur de la France tout en maintenant une forme d'autorité impériale. Le christianisme, bien que parfois confronté aux réalités modernes, a persisté en tant que pilier moral. La droite française a joué un rôle dans la préservation des valeurs traditionnelles.

Napoléon III, également connu sous le nom de Louis-Napoléon Bonaparte, a été un personnage central de l'histoire de France au XIXe siècle. Son règne, marqué par la quête de grandeur et l'ambition de restaurer la gloire de la France, a été une période complexe caractérisée par des développements économiques et sociaux significatifs.

1. Le neveu de Napoléon Ier : Napoléon III était le neveu de Napoléon Ier. Après des années d'exil et d'échecs politiques, il accède au pouvoir en 1852 après un coup d'État réussi, établissant ainsi le Second Empire.

2. Modernisation et développement économique :Napoléon III a entrepris des réformes économiques et industrielles visant à moderniser la France. Il a encouragé l'industrialisation, les investissements ferroviaires, et le développement de grands travaux tels que le réseau routier et les parcs urbains.

3. Le renforcement du pouvoir exécutif :Son régime a été caractérisé par un renforcement du pouvoir exécutif, avec une centralisation accrue du pouvoir entre ses mains. Napoléon III a restauré une forme de gouvernement autoritaire, bien que teintée d'une certaine approche sociale et progressiste.

4. La quête de grandeur et la politique étrangère : Napoléon III aspirait à restaurer la grandeur de la France sur la scène internationale. Il a mené une politique étrangère ambitieuse, intervenant dans les affaires européennes pour renforcer le prestige de la France.

Son engagement militaire pendant la guerre de Crimée (1853-1856) et son implication dans des affaires diplomatiques complexes, telles que la question italienne et la question mexicaine, ont marqué sa tentative de jouer un rôle majeur dans les affaires mondiales.

5. Les réformes sociales : Malgré son autoritarisme politique, Napoléon III a mis en œuvre certaines réformes sociales. Il a favorisé le développement d'une certaine protection sociale, la construction d'écoles et d'hôpitaux, et a tenté d'améliorer les conditions de vie des ouvriers.

6. Les réalisations architecturales et urbaines : Napoléon III a laissé un héritage architectural important à Paris. Le préfet Haussmann a été chargé de la transformation de la ville, avec la création de larges boulevards, de parcs et de places, contribuant à moderniser et à embellir la capitale.

7. La défaite de Sedan et la fin du Second Empire : La défaite de Sedan en 1870 lors de la guerre franco-prussienne a conduit à la capture de Napoléon III par les Prussiens. Cela a marqué la fin du Second Empire et a ouvert la voie à la proclamation de la Troisième République.

Napoléon III a été un personnage complexe, mêlant modernisation économique, ambition internationale, autoritarisme politique et réformes sociales. Sa quête de grandeur a laissé une empreinte durable sur la France du XIXe siècle, même si son règne s'est terminé dans la défaite et la chute du Second Empire.

XIV. Les deux guerres mondiales et la Reconstruction :

Le colonel Charles de Gaulle avec le président français Albert Lebrun lors de leur visite à Goetzenbruck le 23 octobre 1939

Les deux guerres mondiales ont laissé des cicatrices profondes, mais la résilience française a émergé, soutenue par des valeurs chrétiennes de solidarité. Après la Seconde Guerre mondiale, la Ve République a été établie, associant stabilité politique et préservation des valeurs traditionnelles, avec la droite française jouant un rôle clé.

1. La première guerre mondiale (1914-1918) :

- La France a été profondément marquée par la Première Guerre mondiale, où elle a subi d'énormes pertes humaines et matérielles. Le conflit a laissé des cicatrices durables et a contribué aux tensions sociales et politiques qui ont suivi.

- La guerre a également stimulé la montée du sentiment nationaliste et patriotique. Les tranchées et les batailles emblématiques, comme Verdun, sont devenues des symboles de la résistance française.

2. La deuxième guerre mondiale (1939-1945) :

- La France a été envahie par l'Allemagne nazie en 1940, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. La défaite rapide a conduit à la division du pays en une zone occupée et une zone libre, avec le gouvernement de Vichy collaborant avec les Allemands.

- La Résistance française a émergé, composée de divers groupes, y compris des forces de gauche et de droite. Ils ont mené des actions de sabotage, de renseignement, et ont aidé les Alliés.

- Le Général Charles de Gaulle, en exil, a appelé à la résistance depuis Londres. Sa contribution à la formation des Forces françaises libres a été cruciale pour la libération de la France et pour restaurer la souveraineté nationale.

3. La Résistance française :

- La Résistance française n'était pas homogène et comprenait des membres de diverses orientations politiques. Certains de ces groupes étaient royalistes, nationalistes, ou attachés à des idéaux conservateurs.

- Ces mouvements ont contribué à la Résistance en menant des actions contre l'occupant allemand et en fournissant un soutien aux Alliés. Ils ont également œuvré pour préserver les valeurs traditionnelles de la France.

4. La collaboration :

- La collaboration était une réalité en France, où le gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, a coopéré avec les nazis. Certains membres de la gauche ont participé à cette collaboration, tandis que d'autres ont rejoint la Résistance.

- La collaboration a été marquée par des politiques antisémites et répressives. Des personnalités de la gauche, en particulier dans le gouvernement de Vichy, ont été impliquées dans ces politiques.

5. L'après-guerre et la reconstruction :

- Après la libération, la France a été confrontée à la tâche immense de la reconstruction. Le général de Gaulle a joué un rôle clé dans la reprise politique et économique, mettant en œuvre des réformes et réaffirmant la place de la France sur la scène internationale.

- La IVe République a succédé à la Libération, mais son instabilité politique a conduit à l'avènement de la Ve République en 1958, marquant le retour au pouvoir du général de Gaulle.

Les deux guerres mondiales ont profondément marqué la France, façonnant son histoire politique et sociale. La Résistance, composée de membres de la gauche et de la droite, a joué un rôle crucial dans la libération du pays, tandis que la collaboration a laissé des traces de divisions et de responsabilités politiques à surmonter dans l'après-guerre.

XV. Aujourd'hui, la France éternelle :

La France contemporaine, riche de son histoire, est le résultat de l'interaction complexe entre la monarchie, le christianisme et la république. Les principes chrétiens continuent de façonner la société, tandis que la droite, gardienne des valeurs traditionnelles, contribue à l'équilibre entre progrès et préservation. L'histoire de France est un récit complexe où la monarchie, le christianisme et la république ont tous joué des rôles essentiels dans la construction et la préservation de l'identité nationale.

Aujourd'hui, la France éternelle se trouve au carrefour entre son riche passé et les défis du monde moderne. Elle incarne la continuité des valeurs qui ont forgé son identité tout en répondant aux exigences évolutives de la société contemporaine.

1. Héritage culturel et patrimoine : Au cœur de la France éternelle réside un héritage culturel d'une profondeur inégalée. Les châteaux majestueux, les cathédrales imposantes et les œuvres artistiques intemporelles témoignent de siècles d'innovation, de créativité et de raffinement.

2. Valeurs traditionnelles et stabilité sociale : Les valeurs traditionnelles demeurent les piliers de la France éternelle. La famille, la responsabilité individuelle et le respect des institutions contribuent à la stabilité sociale, offrant un socle sûr dans un monde en mutation rapide.

3. Souveraineté et identité nationale : La préservation de la souveraineté nationale demeure cruciale. Les français, cherchent à défendre son indépendance politique, économique et culturelle, tout en collaborant de manière éclairée avec ses partenaires internationaux.

4. Économie de marché et initiative individuelle : L'économie de marché, soutenue par une culture d'initiative individuelle, est un moteur essentiel de la France. Le conservateur encourage une approche équilibrée, favorisant la libre entreprise tout en maintenant une responsabilité sociale.

5. Ordre et sécurité publique : Les français attachent une grande importance à l'ordre et à la sécurité publique. Soutenir les forces de l'ordre, lutter contre la criminalité et assurer la protection des citoyens sont des impératifs essentiels pour préserver la tranquillité sociale.

6. Identité culturelle et langue française : L'identité culturelle, intrinsèquement liée à la langue française, est un joyau de la France éternelle. Les français valorisent la préservation de la langue et des coutumes, éléments fondamentaux qui tissent le tissu social de la nation.

7. Tradition religieuse et morale : La tradition religieuse, en particulier la dimension morale qui en découle, demeure un aspect significatif de la France éternellee. Cela n'implique pas d'imposer des croyances, mais de reconnaître le rôle historique des valeurs religieuses dans la construction de la société.

8. Union européenne et identité nationale :Concernant l'Union Européenne, la France aspire à une collaboration mutuellement bénéfique tout en préservant son identité nationale. Une union responsable doit respecter la diversité des nations tout en favorisant une coopération pragmatique.

Ainsi la France éternelle s'érige comme un phare de stabilité, ancré dans les valeurs et les enseignements du passé, tout en naviguant avec résilience et réalisme à travers les défis contemporains. C'est l'équilibre délicat entre tradition et adaptation qui assure la pérennité de cette nation aux multiples facettes.