L'affirmation du Féodalisme

La féodalité et l'affirmation de la Monarchie :

La féodalité et l'affirmation de la monarchie en France ont profondément marqué l'histoire du pays, contribuant à façonner sa structure sociale, politique et économique. Cette période complexe, qui s'étend sur plusieurs siècles, a été caractérisée par une série de transformations majeures qui ont laissé une empreinte durable sur la France et sur l'ensemble de l'Europe occidentale. Dans cet article approfondi, nous explorerons en détail les différents aspects de la féodalité et de l'évolution de la monarchie en France, en mettant en lumière les événements clés, les acteurs influents et les dynamiques socio-politiques qui ont façonné cette période cruciale de l'histoire française.

I. Les liens féodaux et la pyramide sociale

II. L'économie féodale et le système domanial

III. L'affaiblissement de la Monarchie et les revendications rivales

IV. L'émergence des capétiens et la lutte pour le pouvoir

V. La renaissance capétienne et le renouveau culturel

VI. La Monarchie absolue et la centralisation du pouvoir

La féodalité : Un système social et politique complexe

La féodalité était un système social, économique et politique qui dominait l'Europe médiévale. Au cœur de ce système se trouvaient les relations féodales entre les seigneurs et leurs vassaux. Les seigneurs accordaient des terres, appelées fiefs, à leurs vassaux en échange de services militaires et de loyauté. Ces relations hiérarchiques ont créé une structure sociale complexe, où le pouvoir était décentralisé et largement fragmenté.

La fragmentation du pouvoir a été exacerbée par les invasions barbares et les troubles politiques qui ont secoué l'Europe occidentale à la fin de l'Empire romain. En conséquence, l'autorité centrale de la monarchie carolingienne s'est affaiblie, laissant place à un réseau de seigneuries féodales indépendantes. Les seigneurs locaux, ou seigneurs féodaux, ont établi leur propre autorité sur leur domaine, exerçant un contrôle quasi-absolu sur la vie de leurs sujets.

I. Les liens féodaux et la pyramide sociale :

Dans l'Europe médiévale, les relations féodales ont façonné la structure sociale et politique, établissant un ordre hiérarchique complexe où le devoir et la loyauté étaient les piliers de la société. Cette pyramide sociale, enracinée dans les traditions ancestrales, a établi des liens étroits entre seigneurs et vassaux, créant un système de gouvernance unique et interdépendant.

1. Les accords de vassalité : Au cœur du système féodal se trouvaient les accords de vassalité, des pactes juridiques entre seigneurs et vassaux. Ces accords étaient régis par le droit féodal, un ensemble de règles coutumières qui définissait les droits et les devoirs de chaque partie. Le vassal jurait fidélité à son seigneur et lui fournissait un soutien militaire en échange de terres et de protection.

2. La pyramide sociale : La société féodale était organisée selon une pyramide sociale rigide, avec le roi au sommet, suivi des grands seigneurs, des chevaliers et des paysans. Chaque strate de la société avait des responsabilités spécifiques : le roi assurait la protection du royaume, les seigneurs contrôlaient les terres et exerçaient l'autorité locale, les chevaliers défendaient le royaume en échange de terres, et les paysans travaillaient les terres et payaient des redevances en échange de protection.

3. Les obligations mutuelles : Au-delà des simples relations de pouvoir, les liens féodaux étaient fondés sur des obligations mutuelles de protection et de loyauté. Les seigneurs étaient tenus de protéger leurs vassaux contre les menaces extérieures et de leur fournir un soutien en cas de besoin, tandis que les vassaux devaient prêter serment de fidélité à leur seigneur et lui fournir un service militaire.

4. La stabilité sociale : Malgré sa rigidité, la pyramide sociale féodale a contribué à maintenir la stabilité sociale et politique dans une époque marquée par l'insécurité et les conflits. Les liens de vassalité et les obligations mutuelles ont renforcé le tissu social, tandis que le code de conduite féodal a régulé les interactions entre seigneurs et vassaux.

5. L'héritage féodal : Bien que le système féodal ait progressivement cédé la place à des formes de gouvernement plus centralisées, son héritage perdure dans les institutions et les coutumes européennes. Les notions de loyauté, de devoir et de protection, héritées de l'époque féodale, continuent d'influencer les valeurs et les normes de la société moderne.

Les liens féodaux et la pyramide sociale ont joué un rôle fondamental dans la structuration de la société médiévale européenne. Bien qu'ils aient été caractérisés par une hiérarchie stricte, ces liens ont contribué à maintenir la stabilité et l'ordre dans une époque marquée par l'instabilité.

II. L'économie féodale et le système domanial :

L'économie féodale, bien que souvent associée à des structures sociales rigides, a également préservé un certain équilibre et une cohésion au sein de la société médiévale française. Au cœur de cette économie se trouvait le système domanial, qui régissait la possession et l'utilisation des terres, ainsi que les relations entre seigneurs et paysans.

1. Le système domanial : Le système domanial, bien qu'il ait pu sembler restrictif à certains égards, représentait également une forme de coopération mutuelle entre les seigneurs et les paysans. Les terres étaient réparties entre les seigneurs, qui fournissaient protection et ressources, tandis que les paysans travaillaient la terre et contribuaient aux récoltes en échange de cette sécurité. Cette répartition équitable des responsabilités contribuait à maintenir un équilibre relatif dans la société.

2. Une communauté interdépendante : Bien que les paysans soient liés à leur seigneur par des obligations économiques, cette relation était souvent basée sur des liens de confiance et de réciprocité. Les seigneurs dépendaient du travail de leurs paysans pour maintenir la productivité de leurs terres, tandis que les paysans dépendaient des seigneurs pour assurer leur sécurité et leur subsistance. Cette interdépendance renforçait les liens au sein de la communauté et favorisait un certain sentiment de solidarité.

3. Un pouvoir partagé : Les seigneurs féodaux exerçaient certes une autorité considérable sur leurs terres, mais ils devaient également composer avec d'autres acteurs de la société, tels que les autres seigneurs et les autorités religieuses. Cette répartition du pouvoir limitait l'autorité absolue des seigneurs et contribuait à maintenir un certain équilibre dans la société féodale.

4. La stabilité dans l'immobilité : Bien que le système domanial ait pu limiter la mobilité sociale des paysans, il a également contribué à préserver une certaine stabilité au sein de la société. Les paysans étaient enracinés dans leur communauté et avaient un sentiment de sécurité et d'appartenance, ce qui favorisait la cohésion sociale et la résilience face aux défis extérieurs.

5. Un héritage de solidarité : En dépit de ses limites et de ses inégalités, le système domanial a laissé un héritage de solidarité et de coopération qui a perduré au fil des siècles. Les communautés rurales se sont souvent soutenues mutuellement en période de difficulté, renforçant ainsi les liens sociaux et contribuant à maintenir un certain équilibre dans la société féodale.

Le terme "Solidarité" éthymologiquement vient d'ailleurs du latin "solidus" qui signigie : "entier, consistant, lien unissant entre eux les débiteurs d'une somme". La solidarité est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres.

L'économie féodale et le système domanial en France étaient caractérisés par un équilibre complexe entre les obligations et les avantages des différentes classes sociales. Bien que souvent critiqués pour leurs inégalités, ces systèmes ont également préservé un certain sens de la solidarité et de la coopération qui ont contribué à maintenir la stabilité de la société médiévale française.

III. L'affaiblissement de la Monarchie et les revendications rivales :

Pendant la période féodale, la monarchie française a été confrontée à une série de défis majeurs qui ont sapé sa position et menacé son autorité. Parmi les principaux facteurs contribuant à cet affaiblissement figurent la fragmentation du pouvoir, les rivalités entre les seigneurs féodaux et les luttes internes au sein de la famille royale.

1. Fragmentation du pouvoir : La France médiévale était caractérisée par une fragmentation du pouvoir, avec de nombreux seigneurs féodaux exerçant une autorité quasi-indépendante sur leurs terres. Ces seigneurs étaient souvent en concurrence les uns avec les autres pour le contrôle des ressources et du territoire, ce qui affaiblissait l'autorité centrale du roi. En conséquence, les rois avaient souvent du mal à faire respecter leur autorité sur l'ensemble du royaume.

2. Rivalités entre les seigneurs féodaux : Les rivalités entre les seigneurs féodaux ont également contribué à l'affaiblissement de la monarchie. Les seigneurs cherchaient à étendre leur pouvoir et leur influence aux dépens de leurs voisins, ce qui entraînait souvent des conflits armés et des luttes pour le contrôle des terres et des ressources. Ces rivalités incessantes affaiblissaient la stabilité du royaume et entravaient les efforts du roi pour maintenir l'ordre et la cohésion.

3. Luttes internes à la famille royale : En plus des défis extérieurs, la monarchie était également affaiblie par les luttes internes au sein de la famille royale. Les prétendants au trône se disputaient le pouvoir et formaient des factions rivales, ce qui créait souvent des tensions et des conflits au sein de la cour. Ces rivalités affaiblissaient l'autorité du roi et sapait la légitimité de la monarchie aux yeux du peuple.

4. Conséquences de l'zffaiblissement : L'affaiblissement de la monarchie a eu des conséquences profondes sur la société française. L'instabilité politique et les conflits constants ont entravé le développement économique et social du royaume, tandis que les rivalités entre les seigneurs féodaux ont exacerbé les divisions sociales et régionales. En fin de compte, cet affaiblissement a ouvert la voie à des périodes de troubles et de conflits qui ont marqué l'histoire de la France médiévale.

L'affaiblissement de la monarchie française pendant la période féodale a été le résultat de divers facteurs, notamment la fragmentation du pouvoir, les rivalités entre les seigneurs féodaux et les luttes internes au sein de la famille royale. Ces défis ont affaibli l'autorité du roi et ont contribué à l'instabilité politique et sociale qui a caractérisé cette période de l'histoire de France.

Les rivalités entre les différentes branches de la famille royale ont également affaibli la position de la monarchie. Les prétendants au trône se disputaient le pouvoir et formaient des alliances avec les seigneurs féodaux pour renforcer leur position. Ces luttes internes ont sapé l'autorité du roi et ont contribué à la désintégration progressive de l'autorité centrale.

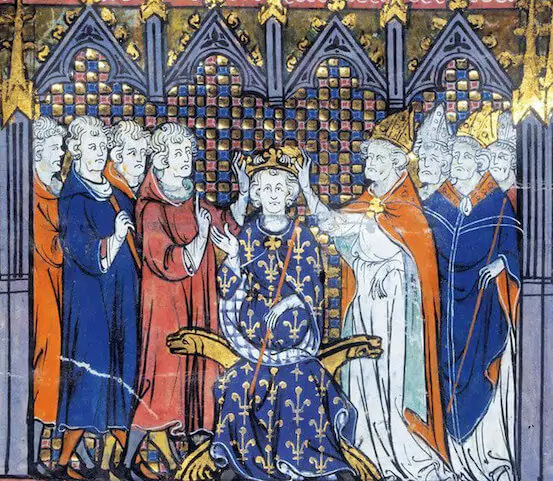

Le couronnement de Hugues Capet en tant que Roi des Francs est magnifiquement représenté dans une enluminure trouvée dans un manuscrit français du XIVe siècle, spécifiquement dans le Manuscrit Français 2615, sur le folio 148 verso. Ce manuscrit est intitulé les "Grandes Chroniques de France" et est conservé à la Bibliothèque nationale de France, située à Paris. L'enluminure capture de manière saisissante ce moment historique, offrant un aperçu visuel de l'importance du couronnement de Hugues Capet dans l'histoire de la France.

IV. L'émergence des capétiens et la lutte pour le pouvoir :

La montée des Capétiens au pouvoir marque un tournant majeur dans l'histoire de la France médiévale, marquant le début d'une ère de consolidation du pouvoir royal et de lutte pour affirmer l'autorité de la monarchie.

1. Le règne de Hugues Capet : En 987, Hugues Capet est élu roi des Francs, fondant ainsi la dynastie capétienne. À cette époque, la France était fragmentée et gouvernée par de nombreux seigneurs féodaux puissants. Hugues Capet a entrepris de centraliser le pouvoir royal, lançant ainsi une lutte pour affirmer l'autorité de la monarchie sur l'ensemble du territoire.

2. Philippe II Auguste et la consolidation du pouvoir : Philippe II Auguste, successeur de Hugues Capet, a été un personnage clé dans la consolidation du pouvoir royal. Pendant son règne, qui a duré de 1180 à 1223, il a entrepris une série de réformes visant à renforcer l'autorité de la monarchie et à affaiblir l'influence des seigneurs féodaux. Il a mené des campagnes militaires réussies, agrandissant le territoire royal et établissant des institutions centrales telles que des cours de justice royales.

3. L'affirmation du pouvoir royal : Sous les Capétiens, la France a progressivement émergé comme une nation unifiée, dotée d'une autorité royale forte et centralisée. Les rois capétiens ont réussi à affirmer leur autorité sur les seigneurs féodaux, consolidant ainsi le pouvoir royal et établissant les bases d'un État centralisé.

4. Conséquences de l'émergence des Capétiens : L'émergence des Capétiens et la lutte pour le pouvoir qu'ils ont entreprise ont eu des conséquences durables sur l'histoire de la France. Le renforcement de l'autorité royale a favorisé la stabilité politique et économique, favorisant ainsi le développement d'une société plus organisée et cohésive.

5. Héritage des Capétiens : L'héritage des Capétiens perdure dans l'histoire et la culture françaises, symbolisant la naissance d'une nation unifiée et la consolidation du pouvoir royal. Leur règne a marqué le début d'une ère de prospérité et de développement pour la France, jetant les bases de sa grandeur future.

L'émergence des Capétiens et leur lutte pour le pouvoir ont été des événements déterminants dans l'histoire de la France médiévale. Leur règne a marqué le début d'une période de consolidation du pouvoir royal et d'affirmation de l'autorité de la monarchie, jetant ainsi les fondations de la France moderne.

Entre le 13e et le 15e siècle, l'essor économique des villes a profondément transformé le paysage urbain en France. Au cœur de cette transformation, un type de bâtiment particulier a émergé : les maisons de marchands. Ces demeures, hautes et étroites, étaient un symbole de la prospérité croissante des villes et de l'activité commerciale florissante qui s'y déroulait. L'une des œuvres majeures de cette période : "Du Gouvernement des Princes" par Gilles de Rome, offre une perspective unique sur la gouvernance et la vie urbaine à cette époque.

V. La renaissance capétienne et le renouveau culturel :

La période de la Renaissance capétienne, sous la dynastie des Capétiens, a été marquée par un profond renouveau culturel, intellectuel et économique en France. Les rois capétiens ont joué un rôle crucial dans la promotion des arts, de l'éducation et du commerce, contribuant ainsi à renforcer le pouvoir royal et à stimuler la croissance économique du pays. Cette période a également été caractérisée par l'émergence des premières universités en France, telles que l'Université de Paris, qui ont joué un rôle central dans la diffusion du savoir et la promotion de la culture.

1. Promotion des arts et de la culture : Sous la Renaissance capétienne, les rois ont été de grands mécènes des arts. Ils ont encouragé la construction de cathédrales, de châteaux et de palais, contribuant ainsi à l'épanouissement de l'architecture gothique en France. Les artistes et les artisans ont prospéré grâce au soutien royal, produisant des œuvres d'art remarquables qui ont enrichi le patrimoine culturel du pays.

2. Développement de l'éducation : Les rois capétiens ont également accordé une grande importance à l'éducation. Ils ont fondé des écoles et des collèges, offrant ainsi aux jeunes l'opportunité d'accéder à l'enseignement. De plus, la création des premières universités, telles que l'Université de Paris, a permis la diffusion du savoir et la formation de nouvelles élites intellectuelles. Ces institutions ont joué un rôle crucial dans la transmission des connaissances et dans la promotion de la culture humaniste.

3. Expansion du commerce et de l'économie : La Renaissance capétienne a également été une période de prospérité économique en France. Les rois ont encouragé le commerce intérieur et extérieur, favorisant ainsi l'émergence d'une classe marchande dynamique. Les foires et les marchés se sont multipliés, facilitant les échanges commerciaux et stimulant la croissance économique. Cette expansion du commerce a contribué à la richesse du pays et à l'affirmation de sa puissance économique en Europe.

4. Les universités, foyers du savoir et de la culture : L'émergence des premières universités, notamment l'Université de Paris, a été un élément essentiel de la Renaissance capétienne. Ces institutions ont été des foyers de savoir et de culture, attirant des étudiants et des savants de toute l'Europe. Les universités ont favorisé l'échange d'idées et la diffusion du savoir, contribuant ainsi à l'émergence d'une élite intellectuelle et à l'essor de la culture humaniste en France.

La Renaissance capétienne a été une période de renouveau culturel, intellectuel et économique en France. Sous la dynastie des Capétiens, le pays a connu un épanouissement artistique, éducatif et commercial sans précédent, marquant ainsi le début d'une ère de prospérité et d'influence culturelle.

VI. La Monarchie absolue et la centralisation du pouvoir :

L'affirmation de la monarchie s'est poursuivie avec l'avènement de la monarchie absolue sous Louis XIV. Le roi Louis XIV a consolidé le pouvoir royal, affaiblissant les institutions féodales restantes et renforçant l'autorité de la monarchie. Son règne a été marqué par un contrôle absolu sur le gouvernement et la société française, ce qui a permis à la France de devenir l'une des principales puissances européennes.

La féodalité et l'affirmation de la monarchie en France ont été des périodes cruciales dans le développement de la nation. Elles ont posé les fondations de la France moderne et de son gouvernement centralisé, tout en façonnant l'identité et la culture françaises. Ces périodes ont été marquées par des transformations politiques, sociales et économiques majeures qui ont contribué à façonner le destin de la France et de l'Europe.