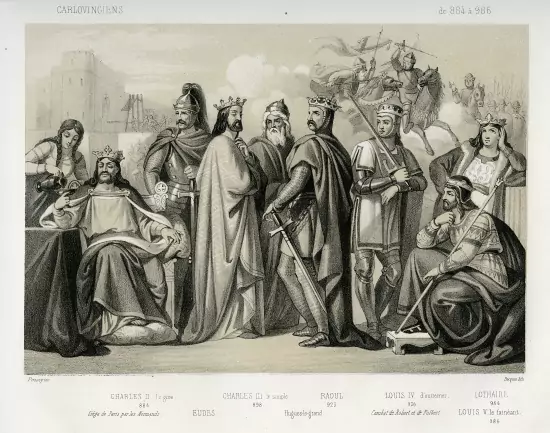

Les Carolingiens ⚜️

la dynastie des Carolingiens : Le réveil de l'Empire Franc

Les Carolingiens (751 - 987) :

III. Un âge d'or culturel et intellectuel

IV. Les incursions Vikings et la féodalité

V. L'alliance de la couronne et de l'Église

VI. La division de l'Empire carolingien

VII. L'héritage des Carolingiens

La montée des Carolingiens a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la France, débutant avec Pépin le Bref, maire du palais, qui a renversé le dernier roi mérovingien en 751 pour être couronné roi des Francs. Cette ascension a posé les fondations d'une nouvelle ère de puissance et de stabilité pour le royaume franc.

I. Pépin le Bref : L'avènement d'une nouvelle dynastie

Pépin III, dit Pépin Le Bref, Roi des Francs (714-768), huile sur toile commandée pour 500 francs de l'époque pour la collection Louis-Philippe du Chateau de Versailles le 30 avril 1837 et payée le 21 novembre 1837.

Pépin le Bref, issu de la famille des Carolingiens, a émergé comme une figure centrale dans les affaires politiques du royaume franc au VIIIe siècle. En 751, il a déposé Childéric III, le dernier roi mérovingien, mettant ainsi fin à la dynastie mérovingienne qui avait gouverné les Francs pendant près de trois siècles. Cette action audacieuse a marqué le début de la dynastie carolingienne et a placé Pépin sur le trône des Francs.

Au tournant du VIIIe siècle, l'Europe occidentale était plongée dans une période d'instabilité politique et de conflits incessants. Dans ce contexte chaotique, émergeaient les Carolingiens, une dynastie franque qui allait façonner l'avenir de la France et de l'Europe occidentale. À la tête de cette lignée se tenait Pépin le Bref, un homme dont la vision politique et la détermination allaient changer le cours de l'histoire.

Pépin le Bref est né vers 714, fils de Charles Martel, le puissant maire du palais du royaume franc. La montée en puissance des Carolingiens était déjà en cours sous le règne de son père, mais c'est sous le règne de Pépin que cette famille deviendrait véritablement la force dominante en Europe occidentale.

En 751, Pépin le Bref prit une décision audacieuse qui allait changer le visage de la France. Profitant de l'affaiblissement de la dynastie mérovingienne, Pépin déposa Childéric III, le dernier roi mérovingien, et se fit proclamer roi des Francs à la place. Cette action marque la fin de la période mérovingienne et le début de l'ère carolingienne en France.

Pour légitimer son règne, Pépin le Bref rechercha l'approbation de l'Église. En 754, il sollicita l'aide du pape Étienne II pour obtenir le soutien papal à son coup d'État. En retour, Pépin s'engagea à protéger les États pontificaux contre les Lombards, ce qui conduisit à une alliance étroite entre les Carolingiens et l'Église catholique, renforçant ainsi leur légitimité politique.

En 768, Pépin le Bref mourut, laissant le trône à ses fils, Charles et Carloman. Le partage du royaume entre les deux frères marqua le début d'une période de division et de conflit au sein de la dynastie carolingienne. Cependant, l'ascension de Charlemagne, fils de Pépin, à la tête du royaume en 768 allait marquer le début d'une nouvelle ère de grandeur pour les Carolingiens et pour la France.

L'héritage de Pépin le Bref est immense. Son règne marque le début de la dynastie carolingienne, qui allait jouer un rôle crucial dans la consolidation du royaume franc et dans la diffusion du christianisme en Europe occidentale. Son action décisive en 751, qui mit fin à des siècles de domination mérovingienne, ouvrit la voie à une ère de prospérité et de puissance pour la France. Ainsi, Pépin le Bref demeure une figure emblématique de l'histoire française, dont l'influence perdure encore aujourd'hui.

II. Charlemagne : L'apogée de l'Empire carolingien :

Charlemagne l'Empereur carolingien des Francs, Oeuvre réalisée par Amiel Louis-Félix (1802-1864) et exposée au Chateau de Versailles et au Trianon

Le règne de Charlemagne, fils de Pépin le Bref, allait propulser la dynastie carolingienne à son apogée. Couronné roi des Francs en 768, Charlemagne étend rapidement son autorité sur une grande partie de l'Europe occidentale. Par ses conquêtes militaires, il a créé un vaste empire comprenant la France, l'Allemagne, une partie de l'Italie et des territoires voisins. Charlemagne a également été un fervent défenseur de la foi chrétienne et a travaillé à renforcer les liens entre l'Église et l'État.

Dans l'histoire de la France, le sacre de Charlemagne en tant qu'empereur d'Occident par le pape Léon III en l'an 800 représente un moment clé. Cet événement marque le début du Renouveau carolingien, une période de renouveau et de consolidation du pouvoir sous la dynastie des Carolingiens, tout en consolidant l'influence de l'Église dans les affaires politiques.

- Contexte historique du sacre de Charlemagne : Pour comprendre l'importance de ce sacre, il est essentiel de replacer cet événement dans son contexte historique. À cette époque, l'Europe était plongée dans une période d'instabilité politique et de division après la chute de l'Empire romain d'Occident. Les invasions barbares et les luttes de pouvoir entre royaumes étaient monnaie courante.

- L'alliance entre le pouvoir séculier et religieux : Le sacre de Charlemagne a symbolisé une alliance stratégique entre le pouvoir séculier, représenté par l'empereur, et le pouvoir religieux, incarné par le pape. Cette alliance a donné naissance à une relation étroite entre l'Église et l'État, où la légitimité politique était étroitement liée à la légitimité religieuse.

- Consolidation du pouvoir des Carolingiens : Pour les Carolingiens, le sacre de Charlemagne a été une affirmation de leur légitimité en tant que dirigeants. En devenant empereur, Charlemagne a consolidé son autorité sur un vaste territoire, unifiant de nombreux royaumes sous sa domination et étendant l'influence de l'Empire carolingien.

- Renforcement de l'influence de l'Église : Le sacre de Charlemagne a également renforcé l'influence de l'Église dans les affaires politiques. En couronnant Charlemagne empereur, le pape a implicitement affirmé le rôle de l'Église dans la légitimation du pouvoir temporel. Cette relation étroite entre l'Église et l'État a perduré pendant des siècles, façonnant le paysage politique de l'Europe médiévale.

- Conséquences du sacre de Charlemagne : Les conséquences du sacre de Charlemagne ont été profondes et durables. Cette alliance entre le pouvoir séculier et religieux a jeté les bases d'une Europe chrétienne unifiée, marquant le début d'une ère de prospérité et de stabilité sous le règne des Carolingiens. De plus, le renforcement de l'influence de l'Église a façonné la société et la culture européennes pendant des siècles à venir.<

Le sacre de Charlemagne en 800 a été un événement d'une importance capitale dans l'histoire de la France et de l'Europe. Il a non seulement consolidé le pouvoir des Carolingiens, mais a également renforcé l'alliance entre le pouvoir séculier et religieux, marquant le début d'une nouvelle ère politique et culturelle.

III. L'Empire carolingien : Un âge d'or culturel et intellectuel

Sous le règne de Charlemagne, l'Empire Carolingien a connu un âge d'or culturel et intellectuel. La Renaissance carolingienne a été caractérisée par un renouveau dans les arts, les lettres et l'éducation. Charlemagne lui-même était un mécène des arts, favorisant l'émergence de grandes œuvres littéraires et artistiques. Les écoles et les monastères ont été encouragés, ce qui a contribué à une renaissance de l'apprentissage et de la culture en Europe occidentale.

Sous le règne glorieux de Charlemagne, l'Empire Carolingien a brillé comme un phare de culture et d'intellect. La Renaissance carolingienne, une période de renouveau artistique et éducatif, a illuminé l'Europe occidentale, laissant un héritage durable dans les annales de l'histoire. Voici un récit captivant de cette époque d'émerveillement culturel et intellectuel.

- Le règne de Charlemagne : Charlemagne, ou Charles Ier le Grand, était bien plus qu'un conquérant. Il était un visionnaire qui aspirait à établir un empire chrétien unifié. Sous son règne, qui a duré de 768 à 814, l'Europe a été témoin d'un renouveau sans précédent dans les domaines de l'art, de la littérature et de l'éducation.

- La Renaissance carolingienne : La Renaissance carolingienne a été une période de prospérité culturelle et intellectuelle sans précédent. Inspiré par la Rome antique, Charlemagne a favorisé un renouveau des arts et des lettres, encourageant les érudits et les artistes à se rassembler à sa cour pour échanger des idées et créer des œuvres remarquables.

- L'essor des arts et de la littérature : Sous le patronage de Charlemagne, les arts ont prospéré. Des manuscrits richement enluminés ont été produits, illustrant des textes religieux et classiques. Les grands intellectuels de l'époque, tels qu'Alcuin d'York, ont dirigé des centres d'apprentissage où les étudiants ont été initiés aux merveilles de la pensée et de la philosophie.

- L'éducation et les centres d'apprentissage : Charlemagne a reconnu l'importance de l'éducation dans la préservation du savoir et le développement de la société. Il a fondé des écoles et des monastères à travers l'empire, où les jeunes étaient instruits dans les arts libéraux, la théologie et les sciences. Ces centres d'apprentissage sont devenus des phares de la connaissance dans toute l'Europe.

- L'héritage de Charlemagne : L'Empire Carolingien a été le couronnement de l'œuvre de Charlemagne. Son engagement envers la culture et l'éducation a jeté les bases d'une Europe médiévale riche en savoir et en créativité. Son héritage perdure dans les cathédrales, les manuscrits enluminés et les institutions éducatives qui ont prospéré sous son règne.

La Renaissance carolingienne, sous l'égide de Charlemagne, a illuminé l'Europe occidentale d'une lueur d'intellect et de créativité. Son règne a été bien plus qu'une période de conquête, c'était un véritable âge d'or de la culture, dont l'influence se fait sentir jusqu'à nos jours.

IV. Les incursions Vikings et la féodalité :

Sous l'Empire carolingien, l'Europe occidentale a été témoin de bouleversements majeurs, marqués par les incursions vikings et l'émergence de la féodalité. Au IXe siècle, les Vikings, redoutables guerriers scandinaves, ont lancé des raids destructeurs le long des côtes européennes, mettant à rude épreuve les défenses des royaumes continentaux. Ces attaques ont révélé les failles du pouvoir centralisé des Carolingiens, fragilisant leur autorité et ouvrant la voie à l'ascension de la féodalité.

Les incursions vikings, débutant au VIIIe siècle, ont atteint leur apogée au IXe siècle, lorsque les envahisseurs ont pillé et ravagé de nombreuses régions côtières, y compris le nord de la France. Leurs attaques étaient rapides, féroces et souvent imprévisibles, semant la terreur parmi les populations locales et mettant en évidence l'incapacité des autorités centrales à les repousser efficacement. Ces invasions ont eu des conséquences dévastatrices sur les infrastructures, l'économie et la sécurité des régions touchées, contribuant à l'affaiblissement progressif du pouvoir royal.

Face à cette menace extérieure, les seigneurs locaux ont commencé à renforcer leurs défenses et à organiser la résistance contre les Vikings, souvent de manière autonome et indépendante du pouvoir central. Cette réponse a favorisé l'émergence d'une société féodale, caractérisée par un système de relations féodo-vassaliques, où les seigneurs locaux offraient protection et terres en échange de loyauté et de services militaires. Ainsi, la féodalité est devenue un moyen essentiel de défense et de gouvernance à une époque où l'autorité centrale était en déclin.

Cette évolution vers la féodalité a eu des répercussions importantes sur la structure sociale et politique de l'Empire carolingien. Alors que le pouvoir royal perdait de son influence, les seigneurs locaux devenaient des figures dominantes dans leurs domaines respectifs, consolidant leur autorité et établissant des dynasties familiales. Cette décentralisation du pouvoir a marqué un tournant dans l'histoire européenne, préparant le terrain pour l'émergence des États-nations et des monarchies féodales qui ont dominé le Moyen Âge.

Ainsi, les incursions vikings et l'avènement de la féodalité ont profondément transformé le paysage politique et social de l'Empire carolingien, mettant en lumière les limites du pouvoir centralisé et donnant naissance à de nouvelles formes d'organisation politique et sociale. Ces événements ont jeté les bases de la société médiévale européenne et ont contribué à façonner l'histoire de la France et du continent dans les siècles à venir.

Le comte Eudes qui défend Paris lors des incursions Vikings normandes, huile sur toile de Jean-Victor-Schnetz entre 1834 et 1836 exposée à la Galerie des Batailles du Château de Versailles

V. L'alliance de la couronne et de l'Église sous les Carolingiens

L'ère de l'Empire carolingien fut marquée par une relation étroite entre la royauté et l'Église, une alliance qui façonna profondément le paysage politique et religieux de la France médiévale. Durant cette période, les souverains carolingiens ont souvent cherché à consolider leur autorité en s'assurant du soutien de l'Église, tandis que l'Église elle-même a trouvé un allié puissant dans la personne des rois pour affirmer son influence spirituelle et temporelle.

- Le renforcement du pouvoir royal par l'Église : Les souverains carolingiens, conscients de l'importance de l'approbation ecclésiastique pour légitimer leur autorité, ont cultivé des relations étroites avec l'Église. En obtenant le soutien des évêques et des abbés, ils renforçaient leur légitimité et leur pouvoir politique. Cette alliance stratégique a permis aux rois de consolider leur autorité et d'étendre leur influence sur les terres et les populations.

- L'Église comme pilier de la légitimité royale : De leur côté, les dirigeants ecclésiastiques ont également bénéficié de cette alliance avec la royauté. En soutenant les souverains carolingiens, ils se voyaient conférer une légitimité accrue et une protection contre les menaces extérieures. L'Église jouait ainsi un rôle crucial dans la légitimation du pouvoir royal, tout en consolidant son propre statut et son influence au sein de la société médiévale.

- La promotion de l'ordre et de la stabilité : Ensemble, la couronne et l'Église ont œuvré pour promouvoir l'ordre et la stabilité au sein du royaume carolingien. En encourageant l'adhésion à la foi chrétienne et en codifiant les lois religieuses, ils contribuaient à renforcer le lien social et à maintenir la cohésion au sein de la société. Cette collaboration étroite entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel a permis de consolider les fondements de l'Empire carolingien.

- La diffusion de la Foi et de la culture : En plus de leur rôle politique, les souverains carolingiens ont également été des mécènes de la foi et de la culture. Ils ont soutenu activement l'évangélisation des territoires nouvellement conquis et la promotion de l'éducation religieuse. Sous leur règne, des centres intellectuels tels que les écoles monastiques ont prospéré, contribuant à la préservation et à la transmission du savoir et de la culture chrétiens.

- Les défis et les tensions : Malgré cette alliance apparente, des tensions et des conflits ont parfois éclaté entre la couronne et l'Église. Des différends sur des questions de pouvoir et d'autorité ont parfois entraîné des affrontements entre les deux institutions. Cependant, dans l'ensemble, la relation entre la royauté et l'Église a été un élément central de la stabilité politique et sociale de l'Empire carolingien.

La relation étroite entre la couronne et l'Église sous l'Empire carolingien a été un élément essentiel de la structure politique et sociale de la France médiévale. Cette alliance stratégique a permis de renforcer la légitimité du pouvoir royal, de promouvoir l'ordre et la stabilité, et de favoriser la diffusion de la foi et de la culture chrétiennes. Bien que confrontés à des défis et des tensions, les Carolingiens ont réussi à forger une collaboration fructueuse entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel, jetant ainsi les bases d'une société médiévale florissante.

VI. La division de l'Empire carolingien

Après la mort de Charlemagne en 814, l'Empire Carolingien a été divisé entre ses fils selon la tradition franque de la partition des terres entre les héritiers. Cette division a conduit à l'affaiblissement progressif de l'empire et à une période de troubles politiques et d'invasions. L'empire carolingien a finalement été morcelé en plusieurs royaumes indépendants, marquant la fin de son unité politique.

Après le règne glorieux de Charlemagne, son empire, vaste et puissant, fut confronté à un défi majeur : la division entre ses héritiers. Cette période tumultueuse marqua un tournant dans l'histoire de l'Europe occidentale, façonnant le destin des royaumes et des peuples qui y résidaient. Plongeons dans les méandres de cette époque charnière pour comprendre les racines de la fragmentation de l'Empire Carolingien.

Le legs de Charlemagne : À la mort de Charlemagne en 814, son empire s'étendait sur une grande partie de l'Europe occidentale, unifiant des territoires autrefois divisés. Son règne fut marqué par une renaissance culturelle, une expansion territoriale et un renforcement du pouvoir impérial. Cependant, la question de la succession allait rapidement mettre à l'épreuve l'unité de cet empire florissant.

La tradition de la partition : Conformément à la tradition franque, l'Empire Carolingien fut divisé entre les fils de Charlemagne. Louis le Pieux, le successeur de Charlemagne, tenta de maintenir l'unité de l'empire en désignant son fils aîné, Lothaire, comme empereur et en distribuant les autres territoires entre ses autres fils. Cependant, cette tentative de succession pacifique ne fit que semer les graines de la discorde et de la division.

Affaiblissement et instabilité : La division de l'empire entre les fils de Louis le Pieux entraîna une série de conflits dynastiques connus sous le nom de "guerres carolingiennes". Les querelles incessantes pour le pouvoir affaiblirent progressivement l'autorité impériale et ouvrirent la voie à des invasions et à des révoltes internes. L'unité politique et la cohésion de l'Empire Carolingien étaient sérieusement compromises.

Le morcellement de l'Empire : Au fil des décennies, l'Empire Carolingien se désagrégea progressivement en plusieurs royaumes indépendants. Les traités de Verdun (843) et de Mersen (870) formalisèrent cette division en attribuant des territoires spécifiques à chaque héritier. De là naquirent le Royaume de Francie occidentale (future France), le Royaume de Francie orientale (future Allemagne) et le Royaume de Lotharingie (zone tampon entre les deux).

Conséquences et Héritage : La division de l'Empire Carolingien eut des répercussions durables sur l'histoire de l'Europe. Elle marqua la fin de l'unité politique et culturelle de l'Europe occidentale et ouvrit la voie à l'émergence de nouveaux États et à la formation des frontières qui allaient façonner le continent pendant des siècles. Bien que l'Empire Carolingien ait disparu, son héritage perdura à travers les royaumes qui lui succédèrent, façonnant l'histoire et la destinée des peuples européens.

La division de l'Empire Carolingien fut bien plus qu'un simple partage de terres entre les héritiers de Charlemagne. Elle fut le catalyseur de profonds changements politiques, sociaux et culturels qui allaient remodeler le visage de l'Europe occidentale. Cette période de fragmentation fut à la fois le crépuscule d'une ère et l'aube d'une nouvelle ère, témoignant de la complexité et de la richesse de l'histoire européenne.

VI. L'héritage de la dynastie Carolingiens :

Malgré sa disparition en tant qu'entité politique unifiée, l'héritage des Carolingiens a perduré à travers les siècles. Leurs réalisations politiques, culturelles et intellectuelles ont jeté les bases de la civilisation occidentale et ont influencé le développement ultérieur de la France et de l'Europe. La dynastie carolingienne demeure ainsi un chapitre essentiel de l'histoire de la France, rappelant la grandeur et la splendeur de son passé médiéval.

Dans l'histoire de la France, la montée des Carolingiens incarne une période de renouveau et de consolidation du pouvoir, marquant le début d'une ère de prospérité et d'influence pour le royaume franc.